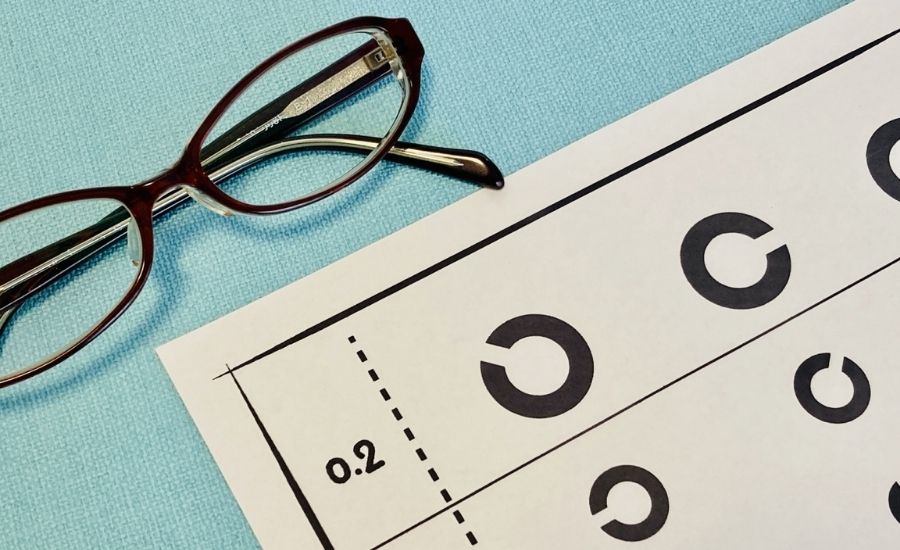

● 水晶体が「濁る」とはどういうこと?

白内障とは、眼の中にある「水晶体」と呼ばれる透明なレンズが濁ってしまう状態です。

水晶体は、カメラでいえばレンズのような働きをする組織で、本来は透明で柔らかく、ピントを合わせる調整も担っています。

この水晶体が濁ると、光が眼の奥(網膜)まで届きにくくなり、視界がかすんだり、ぼやけたり、まぶしく感じるようになります。

濁りの程度や場所によっては、見え方の質が大きく低下し、眼鏡では矯正できない視力低下が生じます。

● 加齢との関係

白内障は加齢とともに誰にでも起こる変化であり、老眼やシミと同じように「年齢を重ねることで自然に始まるもの」と考えられています。

特に40代後半から水晶体の変性が始まり、60歳を過ぎると多くの人で程度の差はあれ白内障が見られます。

加齢性白内障は、最も一般的なタイプで、時間をかけてゆっくりと進行します。

● 他の病気との違い

白内障は水晶体の濁りが原因ですが、似たような見えにくさを引き起こす眼の病気は他にもあります。

たとえば:

| 疾患名 | 原因 | 主な症状 |

| 緑内障 | 視神経の障害 | 視野が欠ける、進行するまで気づきにくい |

| 黄斑変性 | 網膜の中心部の障害 | 中心がゆがんで見える、視力低下 |

| 糖尿病黄斑浮腫 | 血管障害 | かすみ、ゆがみ |

白内障は視力低下やかすみが“眼鏡をかけても改善しない”という形で現れるのが特徴です。

ただし、他の病気と同時に進行していることもあり、正確な診断には専門的な検査が必要です。

● 放置するとどうなる?

白内障はゆっくり進行することが多いため、「まだ見えているから大丈夫」と思ってしまう方も少なくありません。

しかし進行が進むと、眼鏡でも視力を補えなくなり、生活に支障をきたすようになります。

また、放置して「膨隆白内障(ぼうりゅうはくないしょう)」という状態になると、水晶体が膨張して眼圧が上がったり、炎症を引き起こしたりすることもあります。見え方の不自由さだけでなく、医学的にも注意が必要な段階に移行する可能性があるのです。

● まとめ

- 白内障とは、水晶体が濁ることで光が通りにくくなり、視界がかすんだりぼやけたりする状態です。

- 加齢とともに誰でも起こるものであり、日常生活に影響が出る前の早期発見・対応が大切です。

- 他の眼の病気と見分けるためには、眼科での正確な検査が必要です。